2025年10月25日

みなさん、こんにちは。院長の太田光彦です。

厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」とし、定期健康診断の実施を呼びかけています。そのため、秋に定期健診を実施する企業が多いようです。

問題がなければよいのですが、要再検査・要精密検査と指摘された場合、放置せず早めに検査を受けることをおすすめします。

当クリニックにも、定期健診で「ザーザー」「シューシュー」など心雑音を指摘され精密検査を希望される方がいらっしゃいます。心雑音があるときにまず疑うのは「心臓弁膜症」。今回は、心臓弁膜症についてお話をします。

本記事の概要

心臓弁膜症は、心臓の弁がうまく開閉できなくなることで血液の流れが滞る病気です。加齢や高血圧などが主な原因で、初期は自覚症状がほとんどありません。この記事では、心臓弁膜症の仕組みや種類、原因、症状を専門医がわかりやすく解説します。

心臓弁膜症とはどんな病気?

心臓には血液が一方向に流れるように調整する心臓弁があります。この心臓弁が傷み、正常に機能しなくなることで、本来の役割を果たせなくなるのが心臓弁膜症です。

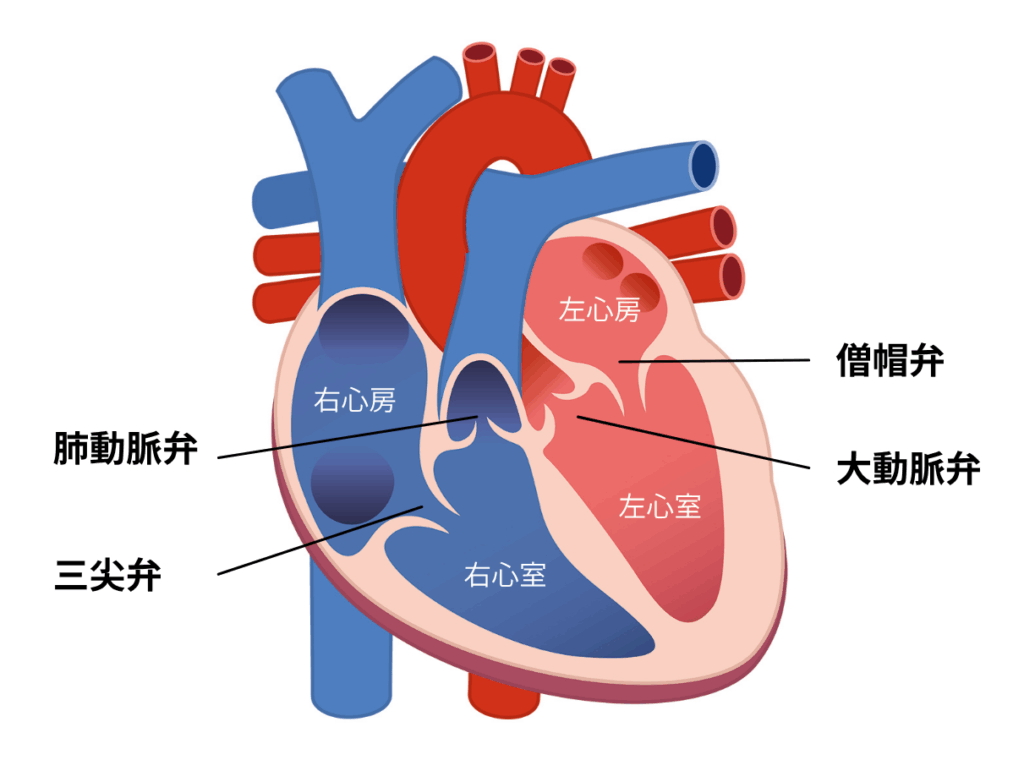

心臓の構造と弁の役割

病気の説明をする前に、心臓の構造について簡単に説明をしましょう。

心臓は、全身に血液や酸素を供給するポンプの役割を担っています。右心房・右心室・左心房・左心室の4つの部屋に分かれていて、各部屋の間には血液の逆流を防ぐための扉のようなものがあります。それが心臓弁と呼ばれるもので、「三尖弁」、「肺動脈弁」、「僧帽弁」、「大動脈弁」の4種類があります。

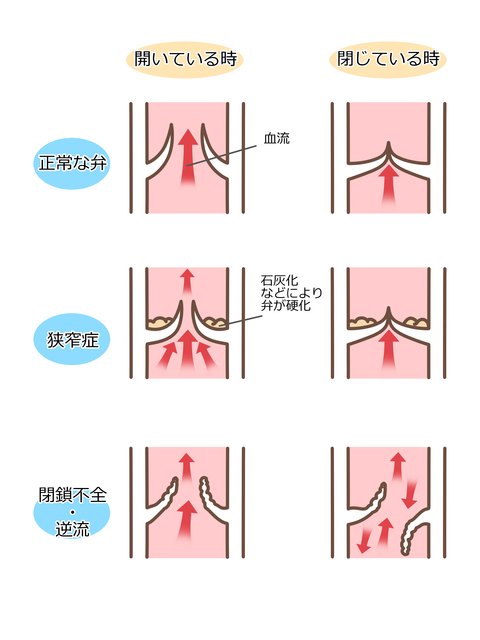

心臓弁は、血液が流れるときに開き、流れが逆戻りしないようにしっかり閉じる仕組みになっています。

心臓弁の開閉に異常が起きる心臓弁膜症

何らかの原因で心臓弁が正常に開閉できないと、血液循環が悪化し、心臓のポンプ機能低下を招きます。

心臓弁の働きが悪くなる原因は2つあります。1つは、弁が硬くなって開きが悪くなる「狭窄症」。もう1つが、弁が閉じなくなることで血液が逆流してしまう「閉鎖不全症(逆流症)」です。

心臓弁膜症の主な種類と特徴

心臓弁膜症は4つの弁それぞれに起こる可能性があります。特に多いのが大動脈弁と僧帽弁で、どちらも狭窄症・閉鎖不全症が起こります。

| 状態 | ||

|---|---|---|

| 箇所 | 狭窄症 | 閉鎖不全症(逆流症) |

| 大動脈弁 | 大動脈弁狭窄症 心臓の出口である大動脈弁の開きが悪くなり、十分に血液を送り出すことができなくなるため、左心室の圧が高くなり心臓が疲れやすくなる。 | 大動脈弁閉鎖不全症 弁の閉じ方が不完全なため、大動脈から左心室に血液が逆流する。逆流量が多くなると左心室の機能低下が起こる。 |

| 僧帽弁 | 僧帽弁狭窄症 左心房と左心室の間にある僧帽弁の開きが不十分になり、左心房に血液がたまり血栓ができやすくなる。 | 僧帽弁閉鎖不全症 弁がうまく閉じなくなり、左心室から左心房へ血液が逆流する。重度になると心臓の肥大と機能低下が起こる。 |

心臓弁膜症の原因

心臓弁が傷む原因は様々ですが、主な原因は加齢といわれています。肌がたるんだり、シワができたりするように、心臓弁も年を重ねると衰えていくのです。

加齢による弁の変性 65歳以降の有病率

年齢とともに心臓弁は硬くなり、一部が変性、あるいは石灰化して開閉がうまくできなくなります。これが病気の原因といわれています。実際、心臓弁膜症の方の弁はカチカチでとても硬いんです。

有病率は65歳以上の約10人に1人が心臓弁膜症に罹患しているというデータがあり、65~74歳で8.5%、75歳以上で13.2%と報告されています。(※1)

高齢化社会により、今後どんどん心臓弁膜症の方が増えていくでしょう。

高血圧の人も要注意

血圧やコレステロール値が高い人、腎臓の機能が低下している人は、弁が硬くなりやすいといわれています。特に高血圧の場合、血管や心臓に負担をかけ、心臓弁膜症をはじめとする心臓病のリスクが高くなります。

健康診断で血圧やコレステロール値の数値が高めの人は、食事や生活習慣を見直し、改善を心がけましょう。

先天的な弁の異常も

20代、30代でもまれに心臓弁膜症が見つかることがあります。その多くは生まれつき弁に異常がある先天性のもので、大動脈弁や肺動脈弁によくみられます。

大動脈弁では、本来3枚で構成されている弁が2枚しかない二尖弁の方が100人に1人いるといわれています。

心臓弁膜症の症状

胸がドキドキする、息切れがする……。心臓病の場合、わかりやすい症状が現れると思いがちですが、実は心臓弁膜症はかなり進行してからでないと自覚症状は現れないのです。症状が現れたときは重症ということは少なくありません。

聴診で心雑音を見つけてもらえたら病気の早期発見、早期治療につながります。

初期は自覚症状がほとんどない

心臓弁膜症ならではの症状は特になく、だるい、疲れやすい、息切れがする…といった加齢に伴う体の不調と似ているため見落としがちです。どれも「年だから仕方ない」と思ってしまうんですね。

また、家で座っている時間が長い、外出しても坂道や階段を上ることがないなど活発に動いていないと症状に気づかないことも。

心臓弁は一度変形したり、石灰化したりすると元には戻らず進行していく病気です。「いつもより疲れやすいな」、「階段を上るのがしんどいな」と少しの変化をそのままにせず、専門医に相談をしてください。

症状に気づきにくいからこそ定期健診を

心臓弁膜症は重症であっても自覚症状がない場合もあります。気づきにくい病気だからこそ、定期健診を受けることが大切。自治体の健診では、専門的な検査まではしませんが、聴診で心雑音が見つかることもあります。心雑音を指摘された場合は、循環器を専門とする病院で心エコー検査を受けましょう。

当クリニックでも、定期健診で指摘されたという方が何人も訪れています。心エコー検査で何もないということもありますし、中等症なので経過観察で大丈夫ということもあります。病気の有無や進行の程度を正確に知ることが、安心につながります。

心臓弁膜症は進行すると心不全を招き、突然死のリスクが高まります。しかし、早期に発見し、適切な治療を受ければ治すことのできる病気です。

そのためには、普段の生活のなかで、体調に変化はないか意識するようにしましょう。また、定期健診もお忘れなく。

次回は治療法についてお話します。

FAQ

Q1. 心臓弁膜症はどんな人に多いですか?

A1. 主に65歳以上の方に多くみられます。加齢による弁の硬化や変性が原因とされ、高血圧や高コレステロールの方も発症リスクが高まります。

Q2. 心臓弁膜症の初期症状にはどんなものがありますか?

A2. 初期には自覚症状がほとんどなく、「疲れやすい」「息切れする」といった加齢による体調変化と似た症状が現れます。

Q3. 心雑音を指摘されたらどうすればいいですか?

A3. 放置せず、循環器専門医のいる医療機関で心エコー検査を受けましょう。早期発見・早期治療が心臓弁膜症の進行を防ぐ鍵です。

※1 1: Nkomo VT, et al Burden of valular heart diseases: a population-based study. Lancet. 2006;368:1005-11.